仕事柄、社内外のビジネスプランやビジネスモデルを沢山聞きます(メンタリング を含め)。正確に数えてませんが年間1000件ぐらいは聞いているのでは?と思えます。最近、実は特に多いのが、表には出てきませんが、企業内のビジネスプランです。そこで、社内で創るビジネスプランの留意点をここにまとめてみます。何かの参考にして頂ければと幸いです。

社内起業と起業の違い

社内新規事業、社内起業は起業とはほぼ別のプロセスです。この点は誤解されているケースが多いです。では、起業は大変で、社内起業は楽なのか?と言われるとそうは思いません。特に初動では社内起業は起業と違ってグループシンクの影響が強い社内向けのマーケティングが主体となるので、飛び地を狙うという指針の割には、飛び地を社内では評価できず、合理的に否定されるので、大きなビジネス(今は狂ったアイデア)ほどかなりの重圧がかかります。初動の行動だけでいえば、起業の方が圧倒的に楽です。この点で、初動では特に社内起業は個人の執念や想いが多分、起業よりも強い必要があるとも思っております。もちろん、一度、動かしてしまえば、多大なリソースを使えます。この兼ね合いですね。

起業が良いか?と言われると、そうでもなく、正直、初動はほぼ失敗(特に、スケール型、打ち手が失敗するのは普通ですが、会社として失敗、5年生きているのは統計上は15-60%)するとみて良いと思います(逆に起業側は失敗するのがデフォルトであればどうするか?と考えると良いと思えます)。Startup4.0(古いブログで字ズレしてます)の考えで、実は大手企業で高速化が達成できれば、スタートアップを凌駕する効果があります。

下表に起業と社内起業の違いをまとめてみました。まずは、社内起業の特徴を抑えましょう。

その社内起業プログラムには実行フェーズが設計されているか

これは実は最初の大きな要素です。明らかに新規事業向けに創られたチームもありますし、撤退基準、実行基準が完備された進んだ社内起業プログラムもあります。社内起業プログラムを実際にワークさせるにはそれだけでは足りないのですが、今回はその話がメインではないので、ここでは参加者としてどうか?という点だけ述べておきます。

私個人として、資料で2位、プレゼンで1位の社内プランコンテストで一切の実行も(連絡もなく!)頓挫した想い出があるので、この点は気になります。但し、今思えば当時の自分たちの創ったプランがビジネスプランというよりは単なる「提言」だった気もするので、今となってはその方が良かったのかも知れませんが・・・実際のところ下記は否めません。会社の制度がある程度しっかりしているのであれば、やはり、プランの考案者がまだ実力が無かったと思う方がベターに思えます。

多くの社内プランが実行レベルから見ると「提言」レベルである

業界で言うところの「ガス抜き」、「貴族の遊び」という類の社内プログラムもあります。つまり、考えるフィーズはありますが、後ろがないのです。実行が極めて重要なので、これでは動きません。しかし、これらにも一定の役割や効果もあるので、あながち駄目とも言いがたいですが、今回の対象とは外します。

自社・自分(チーム)の現状を把握できているか

まず、一般論として、自社の事、自分のことを客観的に弱み強みを理解することは自力ではかなり困難です。自分の事は自分が一番分かっていません。特に「強み」で挑む必要がある新規事業ですが「強み」が理解されておりません。たまに、社内向けのワークショップや地域でのワークショップでチームに分かれて会社や地域、自分の「強み」「弱み」のワークをしますが、結果は、

チーム毎に弱みはある程度合っているが、強みはバラバラ、また、会社のビジョン、存在意義に至ってはほぼ認識が異なる

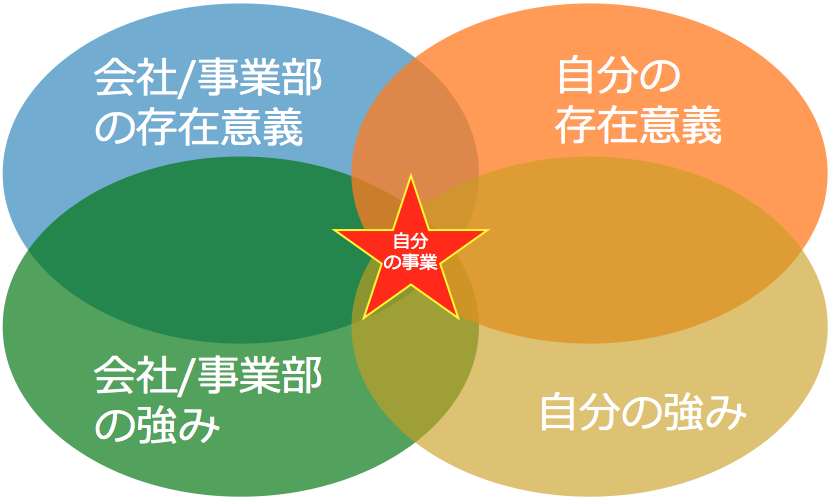

というのが現実です。最初の前提(原点)がそもそもずれているのです。この点を理解する必要があります。下図の自分の事業は赤い星印になります。

特に存在意義(ビジョン)的な抽象概念を考えることに日系は慣れていません。欧米系が強い分野です(ダイアモンドの記事)。この会社・自分の存在意義、どんな世界を創りたいのか、会社と自分の強みを把握し、交点である「自分の事業」を把握すると、後々、何かを決める上での指針となります。

特に抽象概念は起業してみるとその重要性がよく分かる(不確定な中で何かを決める指針・憲法になるので)のですが、会社ではそこまで重要だと思えないと思いますので、この機会に1日ぐらいはかけて自分自身やチームで考えてみても良いでしょう。できれば信頼できる第三者とお話する(壁打ちする)事をお勧めします。

会社や自分の経歴が足かせになっている

本来は会社にはリソースもあるのです。多分、できるだけ飛び地や変わったビジネスモデルを求める社内の風潮にも問題があると思うのですが、会社や自分の経歴を活かすというよりはそれが足かせになっているケースが散見されます。会社の良いとことは活かす(使い倒すぐらいのイメージ)、自分の強みを活かし、無いものは社内でも社外でも調達するという発想転換が必要であることと、その前に、自社・自分たちの客観的な像を理解していないと先には進めない部分があると思います。

新しい分野に行けば競合が存在します。最近はスタートアップも強いので、強みで防御しないとなかなか勝てません。是非、会社を新規事業の「強み」として存分に活用する方向で考えるべきです。

市場調査を実施しよう

社内起業の場合、起業ほどの自由度は無いので、起業側から見ると、かなり進出分野は絞られます。市場調査ばかりしているという意見もあるものの、活きた市場調査がされていないという両方の問題があります。MBA系のフレームワークには批判も多いのですが、最低限、マーケティング・プロセスのターゲティングぐらいまで、後は競合調査はしておく必要がありますし、

市場規模と業界規模の違いは抑えましょう。

市場規模(全体規模 /例:水市場5兆円)と業界規模(市場全体の中で自分が対象とする規模 / 例:水のフィルターのセラミック市場 100億円)は別です。たまに、市場規模を出して、こんな大きな市場!という方も居ますが、人向けのプレゼンであればともかく、事業を計画するときには業界規模で考える必要があります。業界規模の10%を取ったらどうの。。というイメージですね(そうなると、水のセラミックフィルターでの自社の事業規模は10億円)。

また、市場調査をいつまでもしているという話を良く聞きます。結局、実行するまではどんなプランも机上の空論ですし、1ヶ月もあれば(1週間で十分な気もしますが)二次調査はどう見ても終わります。時間を区切ってはどうでしょうか。

問題はあまりにも調べていないか、調べ続けているかのどちらかなんです。では、長く調べたら有効か?というときっとそうでもないでしょう。実行する成功確率を上げるために、短期で深掘って調べるか、調査する事自体が目的なのか、です。時間は有限ですから、調査を1年もしているのはおかしい、実験でもしているのであれば別ですが、どんなに長くて1-3ヶ月です。

アイデアは組み合わせに過ぎない

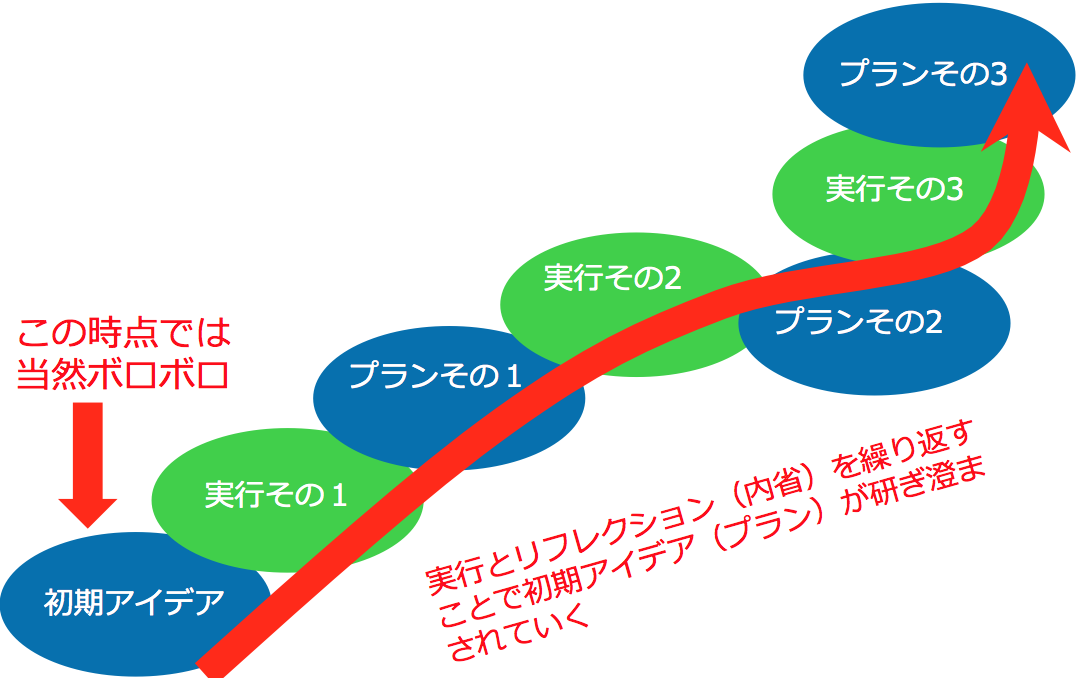

そもそもアイデア(ビジネスモデル)は組み合わせに過ぎません。この点は、インプットの量に比例するので、過去にビジネスモデルを散々聞いたり、調べたりしている人ではなければ、自分で一から考えるのはちょっと難しい(効率が悪い)と思えます。他国、他市場、自市場、歴史的、海外のスタートアップのビジネスモデルなど様々なリファレンスがあります。これらをよく見てみてはいかがでしょうか。また、事業を進めるにあたって、初動をどうするか?広報をどうするか?なども類似事例が参考になります。是非、周りから、歴史から、学ぶという方向性を持つと効率的であると思います。下図のように初期アイデア(ビジネスモデル)はどこまで行っても机上の空論ですので、市場でのテストを実施して磨き上げる必要があります。初期アイデアをじっくり考えるのもいいところ1-3ヶ月もあれば十分では?と思います。何故なら「ほぼ失敗」するのですから。実験と思えば楽です。一回で、製品の条件出しができると思っている人は居ないでしょう。幾つかの条件を試してみるはずです。

課題の把握とその解決方法は正しいのか

解決したい課題、それを抱えている顧客、そしてその解決方法の3つですが、全てにおいてそもそもの根本が間違っている可能性があります。そもそも何をしたいのか(最も達成したいことは何か)?を研ぎ澄ます必要があります。

例えば、子供向けの習字教室の事業としましょう。この場合、これを望むのは親が子供に字が上手くなって欲しいというニーズであり、子供自体は望んでいないかも知れません。顧客は親であり、ニーズは字が上手くなって欲しいです。それを更に上位概念に上げると、子供が大人になって苦労しないようにしたい、とか、そんな話が出てくるかも知れません。そうなると、習字である必要は無くなります。仮に、親が子供の将来を心配するニーズを解決するのであれば他にも手段(ビジネスモデル)はあるのです。

ここでは、シンプルに最も解決したいのは何か?を研ぎ澄ます必要があります。いつも思うのは課題の変数が多いのです。親の複数の課題を解決し、将来は考える子供を増やし、字もうまくし・・などなど。

もう一つ、ある問題を見て、解決手段を短絡的に見つけるのは問題があります。特に感情移入すると問題ですね。社会現象は思いの外複雑ですので、その根本的な問題は何か?を熟慮する必要があります。この時に社内起業ではどうしても社内の都合が出てきてしまいますね。なので、解決策が本質的ではなくなる傾向があります。例えば、野生の動物が人間の居住区を彷徨っているので、(短絡的な解決手段)可哀想だと思って餌をあげてしまった場合、より増えてしまい、(結果的に悪化)最終的には追い払う必要があるといったケースです。ここに、自社のビジネスが更にバイアスを加えます。本来は、柵を創って迷い込まないようにするなど、別の対策が必要でしたね。

本当に顧客(市場)にとって必要な物はなんなのか?達成したいことはなんなのか?その解決方法は本質的なのか?を研ぎ澄ませましょう。

つまり、課題とその解決方法と結果は複雑ですので、本質的に何が必要かを考えること。次に、本質的だと思った解決方法は顧客の真のシーズを捉えていないケースが多々あります。この時に感情に流されず「本質は何なのか?」と常に客観的に考える思考回路が必要です。

常に起こりやすい自社課題の解決と顧客や競合の発明

これは特に社内起業に関わらず起きやすい事象です。解決課題は顧客ではなく自分または自社の都合になっているケースです。端的にわかりやすいのが自社シーズ、自社在庫などをなんとかしたいというものですね。応用例が無いとも思わないのですが、

それは本当に顧客の立場に立ったら顧客に関係あるのか?

と問いなおしてみる必要があります。特に社内では強いグループシフトを常に警戒しないとなりませんので、社内で聞いても皆、その課題を解決したいですから誤った答えを出す可能性があります(場合によりかなりの確率で非常にそうなる可能性が高い)。とにかく、感情を抑えて、顧客は本当にそう思うのか?顧客に関係有るのか?を冷静に考えることと、もう一つがその結果としてもたらされる、顧客や競合の発明です。

競合は必ずアクションを動かしてきます。特に最近はスタートアップのパワーも上がっています。スピードでは勝てませんので、強みで闘うのはもちろんのこと、競合、または想定しないような競合(今まで競合視してこなかったITベンダーなど)はどのようにアクションを取ってくるかは想定すべきかと思います。

顧客の発明は自社(自分)の課題を都合よく解決してくれる(潜在でも無い)存在しない顧客です。これは文章だけ読めばそんなはずはないとなるんですが、実際には非常に良くみられる現象です。特に思考回路が社内向けになりやすい社内起業では気をつける必要があります。

粗利の高いものから低いものへ

往々にして、粗利の高いものは今ひとつ面白くなく(やりたいものではなく)、粗利の低いものは社会的意義があったりして気持ちも乗ります。粗利の高いもので最初は攻めて、次に低い方向に持っていく方法を考えましょう。キャッシュさえ回ってしまえば、好きなことができます。

真の理想主義は現実主義からしか生まれません

ニーズ調査は難しいです

ニーズ調査は難しいです。アンケートを取って「こういう人が多い」「欲しいという人が70%」と言う人がいますが、これはなんとも。。幾つかの要素があります。ここでは詳細に記載しませんが、一番重要なのは、

ニーズ調査・顧客インタビューは非常に難しいということです

- 顧客は自分の欲しいものを知りません。特にB2Cは直感ですので、顧客に欲しいものをそのまま聞くのはナンセンスです。このため、ユーザの声を聞かないようにという声も出てきます。難しいところですが、顧客の真のニーズを掴むためには高いリテラシーが必要であるということです。

- 質問そのものが難しいです。特に規模の大きい、今は狂ったアイデアは言語化が難しいので、顧客はそれがなんだか理解できません。メタファー(比喩)を多用もできますが、今は狂っているものは比喩もできません。

- 値決めも最高に難しいですね。類似製品や類似サービス、関連するようなマネタイズモデルを幾つか見つけて参考にするのも良いかと。そもそも「値決めは難しい」と思っておけば、迷って当たり前と思えるかと。

P/Lを創る、事業計画を創る

これは2つのパターンがありますね。極めて正確にP/Lを創らさせられる場合と、殆ど創っていない場合。両方に問題がありそうです。そもそも、未来なので、正確にはP/Lは作れません。しかし、1兆円と10万円ほどにはずれないでしょう。なので、目安としてこれぐらいという形では収益計画は欲しいとこと。それに必要費用が10万円かかるのか1億円かかるのかのレベルで精度が出せないのであれば流石にジャッジもできません。既存事業の延長はともかく、新規事業に極めて正確にP/Lを出させる会社は狂気としか思えませんが、目安も立てずに、社内の審査が悪いというのも「審査側」の気持ちになればおかしな話です。特に会社で新規事業の事務局を行っている人とも話しますが、純粋になんとか事業を実施して欲しいと願っている人が非常に多いんです。簡単にいえば、競合ではなく「同じ会社の仲間」ですので、是非、運営側のジャッジし易さも考慮しましょう。

具体的に、そして、一歩目を用意しましょう

一般的に、社内の事業プランは現在ある製品やサービスの延長であれば非常に具体的ですが、起業と比較して、新しいものとなると非常に具体性が下がります。これは、必ず実行する起業と実行するかも知れない社内起業の違いになります。なので、社内起業系は具体性が欠けることは否めません。

本当に実行するとしたらどうするのか?「明日からやれ」となったら、本当に明日何をするのか?

の視点でより、具体性を出していきましょう。

勉強したいという気持ちは将来の糧になるので否定はしません。しかしながらせっかくなので、少しでも実行したいですよね。ビジネスモデルは当然、最初があって、最終形があり、予期しないような発展版があります。そもそも最初にできることを用意しましょう。もしかしたら、一歩ぐらいは踏み出せるかも知れません。

多くの人が事業創造する未来へ

社内だけでは難しいので、社外リソースの調達や社外との壁打ちはすべきですし、場合により、スタートアップを始めとした社外リソースとの共創も含めて、様々なオプションを「制限なく」考慮すべきです。未来は過去には無く、自分自身が創るものです。今後は、社外リソースと協業できる「カタリスト」の存在が日本にはとても重要になります。

さて、それら手段はともかく、究極には手段は問わないので新しい事業を興す事が重要です。多くの人がチャレンジすること、それが素晴らしいと思われること、そして、私の時代では考えられなかった自由度のある新規事業をできる環境が用意されてきていることを羨ましく思うと共に、是非、多くの人がマイノリティになることを恐れず、世界をより良い方向に変えるために自社を再発明して欲しいと思います。偉大な会社は自社を再発明しており、どのような場合でもそれを実施するのは社内の人に宿る正しい野心とそこに息吹くアントレプレナー精神であるからです。